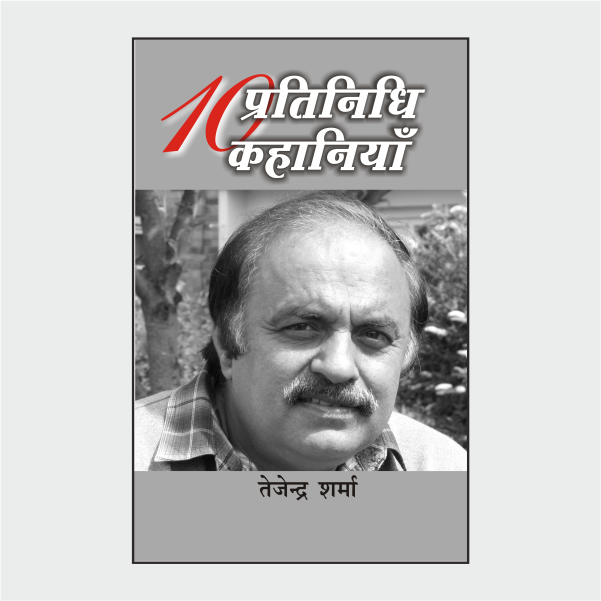

Dus Pratinidhi Kahaniyan : Tejendra Sharma / दस प्रतिनिधि कहानियां: तेजेन्द्र शर्मा

आईना पूछता है ज़िंदगी का क्या किया...

पहली कहानी 1980 में ‘नवभारत टाइम्स’ के साहित्यिक परिशिष्ट में प्रकाशित हुई थी। उससे

पहले अंग्रेज़ी में साहित्यिक आलोचना की दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। हिंदी में

लिखना भी दिवंगत पत्नी इन्दु की वजह से ही शुरू हुआ था। न वह मुंबई में पी.एच.डी. शुरू

करती और न मैं हिंदी के उपन्यास पढ़ता और न ही मेरी रुचि हिंदी साहित्य में पैदा होती।

इन्दु के माध्यम से मुझे 1975 से 1985 के बीच प्रकाशित उपन्यासों को जानने का अवसर

मिला। एक लंबी सूची थी–अमृतलाल नागर, हजारीप्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी,

जगदीश चन्द्र, नरेन्द्र कोहली, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, मनोहर श्याम जोशी, हिमांशु

जोशी, रामदरश मिश्र एवं शैलेश मटियानी जैसे उपन्यासकारों की रचनाएं पढ़ीं। सोचा कि ऐसा

तो मैं भी सहज रूप से लिख लूंगा।

मेरे पिता भी उर्दू में उपन्यास, कहानी, कविता, ग़ज़लें लिखा करते

थे...

उन्हें प्रकाशन का सुख नहीं मिल पाया। यानी लेखन विरासत में

मिला था और अब मैं अंग्रेज़ी से हिंदी की ओर बढ़ रहा था।

आदमी जब लिखता है तो सपने देखना शुरू कर देता है। उसे महसूस

होने लगता है कि वह एक विशिष्ट इनसान बनता जा रहा है। वह अपने आप को दूसरों से अलग

मानने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मेरी लिखी हुई तीसरी ही कहानी ‘उड़ान’ को मुंबई के डॉ. देवेश ठाकुर ने 1982 की श्रेष्ठ

कहानियों में शामिल कर लिया। मेरी कहानियां ‘श्रीवर्षा’, ‘जनसत्ता’ ‘सबरंग’, ‘सारिका’, ‘धर्मयुग’ और ‘हंस’ जैसी पत्रिकाओं में छपनी शुरू हो गई थीं। हिम्मत

इतनी बढ़ी कि अपनी दस कहानियों की पांडुलिपि लेकर सीधा वाणी प्रकाशन के अशोक महेश्वरी

(अब राजकमल प्रकाशन के निदेशक) के यहां पहुंच गया। उन्होंने बहुत शालीनता से बात की

और मेरा हौसला बढ़ाते हुए पांडुलिपि रख ली और बाद में संपर्क करने को कहा। 1990 में

पहला कहानी-संग्रह ‘काला सागर’ प्रकाशित होकर आ गया। कहानी ‘काला सागर’, जो कि कनिष्क विमान की दुर्घटना पर आधारित थी,

ने पाठकों और आलोचकों को जैसे आश्वस्त किया कि एक अच्छा कहानीकार हिंदी कहानी के परिदृश्य

पर आ पहुंचा है। नरेन्द्र कोहली ने कई जगह कहा कि जब हिंदी कहानी का इतिहास लिखा जाएगा

तो उसमें लिखा जाएगा कि एअरलाइन से जुड़ी कहानियां लिखने की शुरुआत करने का श्रेय तेजेन्द्र

शर्मा को जाता है।

बहुत से लेखकों को किसी सम्मान या पुरस्कार विशेष की कामना हो

सकती है...शायद होती भी होगी। मैं नहीं कहता कि मुझे सम्मान या पुरस्कार में रुचि नहीं।

मैं इस मामले में पि़फ़ल्म कलाकार शाहरुख ख़ान की साप़फ़गोई का कायल हूं...वे खुलकर

कहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना है कि उन्हें पि़फ़ल्मों से जुड़ा हर सम्मान मिल जाए।

मुझे भी जब-जब सम्मानित किया गया...सच कहूं...अच्छा लगा।

सम्मानों एवं पुरस्कारों से भी अधिक मुझे जिस प्रोजेक्ट ने आकर्षित

किया, वह है किताबघर प्रकाशन का दस प्रतिनिधि कहानियों का संकलन। मुझे कुछ यूं लगता

है कि किताबघर प्रकाशन की दस प्रतिनिधि कहानियों में शामिल होने का अर्थ है कि आपने

अब हिंदी साहित्य जगत् को कम से कम दस ऐसी कहानियां अवश्य दे दी हैं जिन्हें किताबघर

प्रकाशन जैसी महत्त्वपूर्ण संस्था अपनी प्रतिष्ठित शृंखला में शामिल करने को तैयार

है। और ऐसा तब जबकि किताबघर प्रकाशन से मेरा अपना कोई कहानी-संकलन प्रकाशित नहीं हुआ।

यह सोच ही दिमाग़ में सनसनी पैदा कर देती है कि मेरी कहानियां

उन महान नामों के साथ रखी जाएंगी जिनके बारे में सोचकर ही दिल श्रद्धा से झुक जाता

है। पुस्तक मेलों में जहां एक ओर उन नामों की दस प्रतिनिधि कहानियां होंगी जिनसे हमने

हिंदी कहानी का ककहरा सीखा है और साथ ही मुझ जैसे कथाकार की दस रचनाएं भी होंगी, जिसे

प्रवासी कहानीकार के ख़ांचे में फिट करके छोड़ दिया गया है।

जब सत्यव्रत जी ने मुझसे दस कहानियां इस सीरीज़ के लिए मंगवाईं

तो मजबूरन सोचना पड़ा कि किसी भी लेखक की प्रतिनिधि कहानियां कौन-कौन सी हो सकती हैं।

मैंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं तो इस बात का ख़याल रखा है कि किसी एक कहानी का थीम

भी किसी दूसरी कहानी से न मिलता- जुलता हो...ऐसे में प्रतिनिधि कहानियों का चुनाव कैसे

किया जाए। यदि बात प्रिय कहानियों की हो तो मामला आसान हो जाता है क्योंकि कुछ रचनाएं

किन्हीं कारणों से भी प्रिय हो सकती हैं। मगर प्रतिनिधि कहानियां...

मेरा लेखकीय जीवन लगभग आधा भारत में बीता है तो आधा ब्रिटेन

में। भारत छोड़ने से पहले मेरे तीन कहानी-संग्रह–‘काला सागर’, ‘ढिबरी टाइट’ और ‘देह की क़ीमत’ प्रकाशित हो चुके थे। इन संग्रहों की शीर्षक कहानियों

के अतिरिक्त ‘कैंसर’, ‘अपराधबोध

का प्रेत’, ‘एक ही रंग’, ‘मलबे की मालकिन’, ‘ईंटों का जंगल’ जैसी बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें आलोचकों एवं

पाठकों का स्नेह मिला। ‘अपराधबोध का प्रेत’ का मंचन ‘दिल्ली स्कूल ऑप़फ़ ड्रामा’ में किया गया था।

वहीं ब्रिटेन में बसने के बाद मुझे प्रवासी लेखक घोषित कर दिया

गया और ब्रिटेन में बसने से पहले लिखा गया मेरा साहित्य भी प्रवासी हो गया। मगर मेरी

कहानी ‘क़ब्र का मुनाप़फ़ा’ ने मुझे एक अलग ही पहचान दी। प्रो- नामवर सिंह,

राजेन्द्र यादव एवं असग़र वजाहत सहित लगभग पूरे हिंदी समाज को इस कहानी ने सोचने पर

मजबूर कर दिया। यहां तक कि डॉ. पुष्पपाल सिंह ने इस कहानी को हिंदी की क्लासिक कहानियों

में शामिल किया। इसके अतिरिक्त कहानी टेलीप़फ़ोन लाइन के बारे में कृष्णा सोबती जी

का कहना था कि यह कहानी उन्हें मंटो की याद दिलाती है।

मन ही मन तय किया कि दस कहानियों को दो हिस्सों में बांटा जाए।

पांच कहानियां भारत छोड़ने से पहले की और पांच कहानियां ब्रिटेन में बसने के बाद की।

कुल मिलाकर ऐसी कहानियों को चुना जाए जो जीवन के प्रति मेरे नजरिए को रेखांकित करे।

मैंने महसूस किया है कि पिछले तीन दशकों से मानवीय रिश्ते अर्थ से संचालित होते हैं।

अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, साथ काम करने वालों में देखा है कि हर जगह अमीर और गरीब

होना रिश्तों की व्याख्या करते हैं। मेरी कहानियों के पात्र मेरे आसपास के जीवन से

ही होते हैं...लेकिन पन्नों पर उनकी लड़ाई मैं लड़ता हूं। ‘कड़ियां’, ‘दंश’ और ‘रिश्ते’ कहानियों में आर्थिक स्थितियां पूरी कहानी के केंद्रबिंदु

हैं।

मेरा मानना है कि कहानी के लिए विचार आवश्यक है न कि विचारधारा। विचार लेखक के भीतर से पैदा होता है जबकि विचारधारा ऊपर से थोपी जाती है। विचारधारा का दबाव साहित्य में एकरसता पैदा करता है। मेरी कहानी एक आम आदमी की कहानी होती है...यह आम आदमी भारत के छोटे शहर का भी हो सकता है और महानगर का भी। यहां तक कि वह ब्रिटेन या अमरीका का भी आम आदमी हो सकता है...पश्चिमी देशों में भी आम आदमी होते हैं...वहां सभी लोग अमीर नहीं होते हैं। उनकी समस्याएं अलग होती हैं।

मेरा प्रयास रहता है कि जिस माहौल को मैंने कहानी का हिस्सा

बनाया है, उस माहौल के अनुसार ही चरित्रें की सोच, भाषा और व्यवहार चित्रित किया जाए।

कहानियों में नकारात्मक चरित्रें का होना बिलकुल आवश्यक नहीं है। ज़रूरी नहीं कि नकारात्मक

चरित्र ही ग़लत काम करेगा...हालात किसी भी इनसान से कुछ भी करवा सकते हैं। ब्रिटेन में

बसने के बाद एक अलग दुनिया से मेरा परिचय हुआ। नए हालात, नए चरित्र, नया संघर्ष। ग्लोबलाइजेशन

को एक नए दृष्टिकोण से देखा।

देखा कि मौत भी एक पूरा का पूरा उद्योग बन चुकी है। क़ब्रिस्तान,

लाश का मेकअप, लाश के कपड़े, कॉफिन, कार वग़ैरह-वगै़रह सब कमर्शियल धंधा बन चुका है।

अंतिम संस्कार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी अलग से है...यदि आप लाश का मेकअप करवाने में

सक्षम नहीं हैं तो आप लाश की मेकअप सामग्री ख़रीदकर स्वयं घर में मेकअप कर सकते हैं।

क़ब्रिस्तान भी फाइवस्टार हो गए हैं जहां केवल अमीर लोग अपने मुर्दे दप़फ़न कर सकते

हैं। शिया मुसलमान अपने लिए अलग क़ब्रिस्तान बनाने के बारे में सोचते हैं। अमीर मुर्दों

को गरीब मुर्दों के साथ दप़फ़न होना मंजूर नहीं। यहां मुर्दे भी बुर्जुआ हैं। मगर अभी

भी पूरा अंधेरा नहीं हुआ...कहीं आशा की किरण बाक़ी है। यह सब कहानी ‘क़ब्र का मुनाप़फ़ा’ के केंद्र में हैं जहां क़ब्र भी एक नया धंधा बन

जाती है।

ब्रिटेन ने मेरे भीतर के लेखक को सिखाया कि यहां अठारह वर्ष

से छोटी लड़की सिगरेट नहीं ख़रीद सकती मगर बिना विवाह किए मां बन सकती है। इसीलिए ब्रिटेन

में सिंगल मदर की समस्या ख़ासी विकराल रूप में मौजूद है। मैंने अपनी कहानी ‘कोख का किराया’ में ब्रिटेन में सरोगेट मदर के थीम के साथ इस समस्या

को भी पिरोया है। ‘किराए की कोख’ के स्थान पर ‘कोख का किराया’ शीर्षक देकर मैंने मुद्दे को सही दिशा देने का

प्रयास किया है।

‘मुझे मार डाल

बेटा...!’ में पुत्र एक ज़बरदस्त द्वंद्व से जूझता है जब उसे अपने लकवाग्रस्त पिता को मृत्यु देने का निर्णय

लेना पड़ता है। मगर वही पुत्र जब पिता के रूप में जानकारी पाता है कि उसके पैदा होने

वाले जुड़वां बेटे नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएंगे और जीवन भर अपंग रहेंगे...वह तत्काल निर्णय

लेता है कि उसे क्या करना है। पुत्र का द्वंद्व ही इस कहानी का केंद्रबिंदु है। पिता

की आंखों में मौत की भीख साप़फ़ दिखाई देती है, मगर...

‘ज़मीन भुरभुरी

क्यों है...?’ इस मामले में अलग कहानी है जहां पति द्वारा किए गए जुर्म की वजह से उसे

दो वर्ष की क़ैद हो जाती है...ब्रिटेन की जेल भारत की जेल से कितनी अलग हो सकती है,

इस कहानी को पढ़ने के बाद ही पता चलता है। दो वर्ष की जेल के दौरान पति एक अनुशासित

जीवन जीता है, व्यायाम करता है, समय पर खाता-पीता है और जेल में ही कंप्यूटर चलाना

सीखता है और टोकरी बनाना सीखता है। जेल से निकलकर जब घर पहुंचता है तो पत्नी देखकर

हैरान हो जाती है कि पति जेल से क़रीब पांच वर्ष अधिक युवा बनकर लौटा है। दूसरी तरप़फ़

पत्नी अपने पति की अनुपस्थिति में घर और बच्चों के ख़र्चों का प्रबंध करते-करते दो वर्ष

में दस वर्ष बूढ़ी हो जाती है।

मैं हमेशा मज़ाक़-मज़ाक़ में कहा करता था कि मैं केवल इंडियन नहीं

हूं...मैं एअर इंडियन हूं। एअर इंडिया में बाईस वर्ष नौकरी की थी–फ्रलाइट परसर की नौकरी। पूरी दुनिया घूमा करता था...फिडेल

कास्ट्रों से लेकर अमिताभ बच्चन तक बहुत सी विश्व हस्तियों से मुलाक़ात हुई। प्रधानमंत्री

राजीव गांधी की फ्रलाइटों पर मुझे विशेष रूप से भेजा जाता था। इसी कारण मैं भारत में

रहकर भी ‘काला सागर’, ‘ढिबरी टाइट’, ‘देह की क़ीमत’, ‘उड़ान’, ‘ईंटों का जंगल’ जैसी कहानियां लिख पाया।

अपने बचपन की यादों से सुदर्शन नाई को निकालकर एक ही रंग जैसी

कहानी लिखी गई तो इन्दु के कैंसर ने जीवन के अर्थ ही बदल दिए। मैं सोचने को मजबूर हो

गया कि इन्दु का डॉक्टर इन्दु का इलाज तो विज्ञान द्वारा विकसित दवाइयों से करता था

मगर कहता था कि सब भगवान के हाथ में है। कैसे हमारे कमज़ोर क्षणों में बॉर्न-अगेन ईसाइयों

ने हमें हिंदू से ईसाई बनाने की शर्त रखी और कहा कि प्रभु यीशु इन्दु को अवश्य ही स्वस्थ

कर देंगे। कहीं कोई तावीज लाता था तो कोई किसी सिर हिलाने वाली देवी के पास जाने को

कहता था...मुझे लगा कि मैं इन्दु के शारीरिक कैंसर का इलाज तो विज्ञान द्वारा बनाई

गई दवाइयों से कर सकता हूं...मगर समाज में फैले कैंसर से कैसे लड़ सकता हूं।

यानी कि ये दस कहानियां इस मामले में मेरी प्रतिनिधि कहानियां

हैं कि ये मेरे बचपन की यादों से लेकर ब्रिटेन में होने वाले अनुभवों को समेटे हैं।

लीजिए, आज से मेरे अनुभव आपके हुए।

–तेजेन्द्र शर्मा

09 जनवरी, 2014

लंदन

Comments

Post a Comment